南部相撲甚句会

南部相撲甚句会

平成23年、盛岡市で結成 会員数13名

会長 高橋 多美雄

連絡先 019-643-0012

会長 高橋 多美雄

助成事業について

- 福祉施設慰問

慰問先の紹介は岩手県社会福祉協議会と各市町村社会福祉協議会を窓口にしお願いしています。

25年度は、老人ホーム、デイサービス、グループホームなど5回出向きました(参加数は280名) - 地域応援支援

東日本大震災の沿岸被災地の仮設住宅とそれに関連した支援事業を優先して活動しています。

25年度は5回実施し、参加数は160名)

なお、一般地域から催事の要請がある場合、そちらも積極的に参加しています。 - 講習会

会員のレベルアップを目的に指導者(講師)を招いて甚句指導と大相撲などの歴史や文化について勉強会を実施。会場には一般の相撲甚句愛好者も参加できるようにしています。(25年度は1回実施、参加数は15名)

助成事業以外の活動

上記事業の他

- 福祉支援チャリティに参加

各地で開催される社会福祉応援支援チャリティに出演するほかスタッフとしてボランティア活動も行っています。- 歳末助け合いチャリティ(12月/山田町)

- 赤い羽根共同募金(2月/宮古市)

- 3.11三陸沿岸地区福祉事業支援チャリティ(12月/盛岡市)

- 相撲甚句発表会

全国の相撲甚句愛好者が、親睦を目的に集まり相撲甚句発表会(大会)や交流会を開催。- 相撲甚句全国大会(4月/東京都墨田区両国)

- 相撲甚句北部(東日本)地区大会(9月/北海道北広島市)

結成までの経緯

相撲甚句発足の準備をしていた際に、東日本大震災が発生しました。

内陸の被災者生活避難所から、被災者支援のために相撲甚句披露の依頼があり、後日避難所へ向かいました。

狭い場所でしたが、既にメディア等で紹介された陸前高田市の奇跡の一本松を題材にした歌詞で相撲甚句を披露。避難所のみなさんは難儀な生活を強いられているにも関わらず、相撲甚句を喜んで聴いていただきました。

大相撲は神仏として祀られ、奉納相撲があるように、この出来事をきっかけに、、相撲甚句は日本人のこころの叙情に添える唄であることをあらためて強く確信し、続けていく決心をしました。

事業効果は?

結成当初は、慰問を他の演芸団体と共同で行っていましたが、次第に甚句会だけの慰問依頼が多くなりました。

高齢者の中で娯楽として大相撲好きが多いので、大相撲の話や相撲甚句をゆっくりと聴きたいという声が寄せられています。

高齢者の参加者の中には、若い時に見た名力士や名勝負がよみがえり、懐かしさで話に夢中になります。

そんなことがボケ防止や健康にもつながっているものと考えられます。

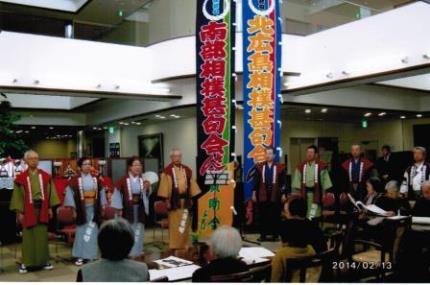

会場には、相撲の雰囲気を盛り上げるため浴衣を着て、半纏、ぞうり、袴、扇子を揃え、のぼりを掲げ、拍子木を打ち鳴らします。

また、相撲カレンダーや番付表などを持ち込み、クイズの正解者に差し上げたりしています。

相撲甚句を始めるときには、のぼりを掲げ、拍子木を高らかに打ち鳴らして団地内などを廻ります。

活動回数

年10回

今後の予定など

東日本大震災で被災した三陸出身者で東京に避難している方9組16名を相撲甚句全国大会観覧へ特別招待しました。

この企画は、本会に所属している第22回日本相撲甚句会全国大会で毎年4月に開催しています。

今回は、特別に大会本部に掛け合い、復興支援として承認を受けました。

それに伴い、岩手県復興局生活再建課に共催いただき、都内避難者300名に開催の連絡を行いました。

その中から応募された方を観覧に招待して、会場の別室で食事会や甚句披露など交流会を行いました。次回の継続も考えています。

団体のPR

国技である大相撲の発展と相撲甚句の普及に努めることをモットーに会を設立しました。

高齢者の娯楽としては大相撲は一番の人気です。

それにあやかって披露する相撲甚句にも愛好者がいっぱいます。