岩手県内先進企業取材レポート

<第一回目> 株式会社吉田測量設計

|

<会社概要> ◎本社/岩手県盛岡市仙北1丁目3番13号 ◎役員/代表取締役 吉田直人 ◎おもな業務/測量、建設コンサルタント、補償コンサルタント ◎売上高(令和5年6月期決算)10億1441万円 |

近年、企業経営においてサスティナブルな活動を取り入れることは珍しくなくなっており、もはや常識のごとく取り組んでいる企業も岩手県内においても数多く存在します。岩手県内先進企業取材レポートの第一回目として取り上げる会社は、盛岡市内に本社を構え、測量業務や建設コンサルティング業務などを行う(株)吉田測量設計です。

(株)吉田測量設計は2023年、例年以上に環境保護への積極的な投資を試みている印象を受けます。環境問題に取り組み始めたきっかけをふりかえりつつ、なぜ本年このような動きを加速しているのか、又今後予定している社の取り組みについてなど、代表取締役の吉田直人氏に往復書簡形式のインタビュー取材にて伺いました。

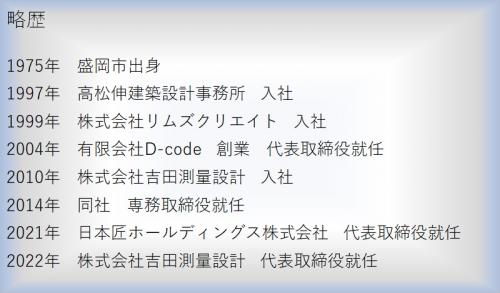

【(株)吉田測量設計 代表取締役 吉田直人氏】

環境問題について、最初に意識が向いたきっかけはどんなことだったのでしょうか?

環境問題を意識する特定のトリガーはなかったように思っています。しかし、先代、先先代の代表が平成5年に始めた北上川河川清掃の存在が弊社の問題意識の根幹としてあると思います。当時、仙北の河川敷には冬になると白鳥が何十羽と飛来し街の風物詩となっていましたが、河川の釣具ゴミなどにひっかかり怪我をする事に心を痛め先人がスタートしたと聞いております。そういった素地があった事もあり、6年ほど前のSDGsセミナーに参加して以降、自社の事業に関わる環境問題へのあり方を探り始めました。また昨年事業承継してからは自社の若い社員の未来における生活環境について考えることが多くなり、より積極的に取り組みを推進するようになりました。

|

<仕事面での環境に配慮した具体的な取り組み ミニエピソード> ~年2回 社員総出で北上川河川敷の清掃活動を行っています~

当初は 単独で行っていましたが、16年前から岩手河川国道事務所が「北上川流域一斉清掃活動」を始め、 多くの企業が河川の美化に携わるようになり、年々ごみの量の減少を感じています。 |

御社が環境問題に取り組むことによって、得られる最大のメリットとはどのようなことと考えていますか?

企業としてのメリットは基本的にはあまりないと考えています。社会的に評価していただく事や、リクルーティングで意識の高い求職者と出会える場面や、新規で大手企業との仕事につながるなどありがたい恩恵は感じておりますが、弊社としては結果論的な事象であり、決して意図としたものではありません。長い年月がもたらした環境問題である以上、近視眼的な思考や行動では本来の課題解決には結び付かないと思っています。そういった意味でいうと、今後の事業継続における義務としての意味合いが強いと考えています。

御社は2023年に入り岩手県内初の※SBT認定を取得され、また岩手県県有林J-クレジット購入、岩手県グリーン/ブルーボンドへの投資など、積極的に環境保護に投資を行っている印象を受けます。それはどういった理由からでしょうか?

※SBT(Science Based Targets)とは、Science Based Targetsイニシアティブ(Science Based Targets initiative)の略称。気候変動に関するパリ協定の目標達成に貢献するために、科学的根拠に基づく温室効果ガス(GHG)排出削減目標を設定することを企業に奨励する国際的なイニシアティブのことをさします。

まずSBTについてですが、認証を受けるには現状の環境負荷を数値化し自社の状態を把握しなくてはなりません。その上で改善数値目標を策定しアクションプランに移行していきますが、これまで我々も含め日々の事業活動における環境負荷を数値化することを積極的に取り組んでこられた企業はCSRなどをリリースする大手企業を除けば多くはなかったと思います。課題解決に対して取り組みを開始するのであれば効果測定は必須です。数値把握により『地図』を描き、目標という『目的地』を設定し、その上にアクションプランという『経路』を記したという感じでしょうか。

アクションを起こす上で投資は必須であり、県有林J-クレジットや岩手県グリーン/ブルーボンドはその目標に辿り着くための一つと言えます。弊社は岩手県に本社を構え50年以上事業を行ってきましたので、地元への感謝の気持ちも込めて今後も岩手県内の環境課題解決の取組には特にも積極的に携わっていきたいと考えています。

社員各々の環境問題への取り組み意識やモチベーションの向上について、全社的にどのような啓発活動を行っていますか、またそれに対しての効果はどう感じていますか?

自社で使う商材をリサイクル商品にしたり、節電の呼びかけなど日々の事業活動の中で小さな取り組みはいくつもありますが、社員への取り組み意識の向上やモチベーションアップにつながるような特質した啓蒙活動に多くの時間を割くことは行っていません。弊社の事業の特性にもなるのですが、異常気象による大規模災害が起こると我々は復旧や復興に向けた取り組みに参画します。昨今の災害規模や回数の増加から鑑みて、異常気象が起こっている事を全社員が痛感しています。そういった意味では環境リテラシーが高い部類の業界だと思います。全社員が集まる事業計画発表の場では各部門から環境問題へのアクションが提案されており、全社的なベクトルは合ってきていると感じています。

|

<職場環境面での環境に配慮した具体的な取り組み ミニエピソード> ~お客様へ提供する水は、リサイクルできる紙パックウォーター(株)ハバリーズを採用~

日々の取り組み例としては、お客様へ提供している紙パックウォーターは、脱プラスチック・森林保全・リサイクル・事業承継の目線で、SDGsの9つの目標に取り組める参加型SDGsアイテムです。100%再生可能素材を使用しており、回収されたボトルはトイレットペーパーなどに再生され、教育機関等を中心に配布されるというものです。京都の株式会社ハバリーズが打ち出している「1本の水から世界は変わる」というキャッチフレーズに感銘を受け、2022年に導入しました。 |

今後、御社の環境に関する取り組みとして、どんなことを予定していますか?

弊社は社会資本整備に関連した事業を50年間継続してきました。自社としては策定済みのロードマップに沿って2030年の目標達成に向けてアクションしていきますが、環境問題は一企業だけではなく社会全体がマインドセットを変えなくては総体的な目標達成はできないと思っています。そのような意味で言うと、国内では新しい社会資本整備とも言える将来の人口減にフィットした継続可能な社会資本の再構築が求められると思っています。それには既知の技術だけではなく、ITテクノロジーを用いて、人だけに限らず、環境にも優しい街づくりに携わっていければと思っております。具体的には、排ガス量軽減に向けた交通量最適化システムの構築や、EV車関連のプラットフォーム創りなど既存事業から派生する社会課題の解決に向けた取り組みがスタートされています。

お忙しいところ、ご対応いただきありがとうございました!

御社の益々のご繁栄を願っております。

(取材担当:とうげ)

<注意>

※掲載写真は(株)吉田測量設計様からの提供となります。

※本文記事の無断転載は禁止させていただきます。

◎創業/1971年11月

◎創業/1971年11月