岩手県内先進企業取材レポート

<第七回目> 一関ヒロセ電機株式会社

一関ヒロセ電機株式会社の省エネ活動の取り組みについてご紹介

岩手県では、省エネや再生可能エネルギー導入等に積極的に取り組む事業者を表彰する制度「できることからECOアクション!」を実施しており、令和6年度の脱炭素経営大賞に一関ヒロセ電機株式会社(以下略:一関ヒロセ電機)が選ばれました。

一関ヒロセ電機では、東証プライム上場のヒロセ電機株式会社(以下略:ヒロセ電機)のグループ子会社として、コネクタの生産および新製品の試験業務を行っています。世界的なコネクタシェアを誇るヒロセ電機の売上高の一翼をこちらの工場で担っているだけあって、規模も大きく、使用するエネルギー量やコストも膨大なことは想像に難くありません。

同社では事業活動の推進と同じく発生する上記課題を解決するため、2015年ごろから数多くの省エネ活動を進めており、近年では再エネ導入にも力を入れています。

今回は、同社が取り組んでいる省エネ・再エネ導入に積極的に取り組む理由と、その具体的な活動内容についてご紹介します。

[一関ヒロセ電機の社員の皆さん:左から部品課課長有我さん、総務課SV藤村さん、

表面処理課シニアSV佐藤さん、表面処理課主任東海林さん、取締役一関工場工場長及川さん、

総務課シニアSV北村さん、総務課課長小田さん]

◎省エネ・再エネ導入に積極的に取り組む理由

日本では、1979年に省エネ法が施行開始しました。これは事業者のエネルギーの消費状況の把握や確保を促し、国への定期的な報告を義務付けるもので、エネルギー消費の効率化をはかりながら、環境保全の促進やコスト削減まで事業者の意識を高めていくことを目的としています。

年間で原油換算で3,000㎘以上のエネルギー(燃料、熱、電気、再生可能エネルギーなど)を使用する工場や事業場は、「第一種エネルギー管理指定工場等」、1,500㎘以上、3,000㎘未満のエネルギーを使用する工場は、「第二種エネルギー指定管理工場等(以下略:第二種指定工場)」に分類されています。一関ヒロセ電機では、2015年に「第二種指定工場」に指定されたことがターニングポイントになり、以前から行っていた省エネ・再エネに対する取り組みを、この時期からより一層加速させていきました。

また、工場で生産されているコネクタは、電線と電線、電線と電気器具等を接続するための部品として欠かせないものです。コネクタは、そのような「つなぐ」機能のほかに、「外す」といった着脱可能な機能も持ち合わせており、それが各種メンテナンスやカスタマイズのしやすさ、生産性向上や輸送時の省エネにもつながっていて、顧客の利便性や省エネ・省資源・廃棄物の削減にも役立っているという一面も持っています。

以上のことから、同社が省エネ・再エネ導入に積極的に取り組んでいる理由は、省エネ法による報告義務に加えて、製品価値向上の根幹に「環境貢献」の考え方に基づいたものづくりをしていることも、省エネ・再エネ推進の大きな原動力になっています。

【出典:ヒロセ電機ホームページ サステナビリティへの取り組み資料6P】

◎省エネ・再エネに関するおもな活動内容

①消費電力量の削減について

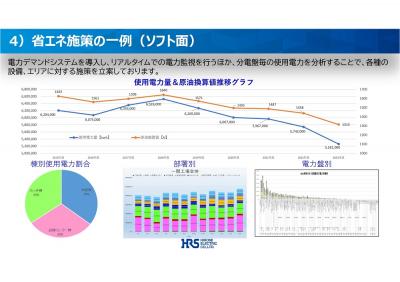

工場全体の消費電力量を削減するため、各生産設備の使用電力量の見える化と、そこから➀ハード面、②ソフト面、③管理面、④契約面(電力)の4本を柱として省エネ活動に取り組んでいます。ソフト面では、電力デマンドモニターが通路のいたるところに設置され、リアルタイムで電力使用量を監視しています。各種設備やエリアごとに、どこでどのくらい使用しているかがわかるものとなっていて、そのデータを元に施策を講じています。 電力使用量のグラフを見ると、2018年度が過去最高の6,526kwhとなっていましたが、2023年度には5,261kwhに下がっており、5年間で約1,200kwh減ったことがわかります(出典①参照のこと)。

【電力デマンドモニター】 【出典①:省エネ活動の取り組み事例資料9P】

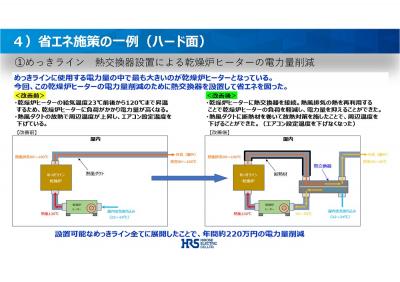

またハード面においては、工場内めっきラインに使用する電力量の中で最も大きい乾燥炉ヒーターについて、電力量削減のため2つの省エネ施策を実施しました。一つ目は、熱風ダクトに断熱材を巻いて、放熱対策を施すというものです。これを実施することで周辺温度を下げることができ、エアコンの設定温度を下げなくて済むようになりました(出典②参照のこと)。このアイデアは、「省エネお助け隊」による専門家の助言を受けて実現したものでした。

【出典②:省エネ活動の取り組み事例資料6P】 【熱交換器と断熱材を巻いた熱風ダクト】

2つ目の施策は、更なる電力量削減の為にめっきの乾燥のために使用しているヒーターに熱交換器を設置してはどうかという提案が社員から出され、導入に至りました。熱交換器を活用するにあたり、異業種で行っている仕組を応用したことがユニークな施策です。こうした第三者的立場の方からの助言やアイデアが現場社員の省エネ意識を高めることにもつながりました。あわせて電力量の大きいコンプレッサーについても、社員からの発案でノズルにカスタマイズを施したターボブロアに変更することで、従来の機能を維持しつつ電力量の削減につなげることができました。

②カーボンニュートラル対応の推進について

太陽光発電については、第一期として2018年頃に自社グラウンドに野立てで設置したのが始まりです。設置後CO₂の排出量削減効果が大きかったため、次期では大規模導入を検討することになりました。2023年に第二期工事がスタートし、設備を試験センター棟屋上に増設したほか、300台を超える広大な従業員等の駐車場にソーラーカーポートを設置し、本年4月より運用を開始しました。試験センター棟以外の建物の屋上への設置を見送ったことについては、建屋の耐荷重の関係で難しく、敷地に設置したほうが効率がよいということで、ソーラーカーポートの導入を決断しました。

【ソーラーカーポートは、東北では仙台空港に次ぐ規模になっています】

この2箇所へ設置した太陽光発電設備の効果によって、自家発電率が4%から17%へ上昇し、買電量が削減しました。またソーラーカーポート導入時にPPAモデル※にて契約しているため、初期費用やメンテナンス費用が不要な点もメリットでした。約20年後には会社の資産になる見込みとなっています。

※PPAモデル・・・Power Purchase Agreement の略。PPAモデルは、施設所有者である需要家(企業・自治体・個人)が設置場所を提供し、事業家が無償で設備を設置することで成り立つ仕組みのこと。発電した電気を需要家は有償で購入し、太陽光発電設備の設置や維持管理は事業家が担うため、需要家は初期費用をかけずに再生可能エネルギーの導入が可能です。

【いわて地球環境に優しい事業所にも認定されています】 【太陽光発電のモニターでは本日の発電量等が表示されています】

◎今後の取り組みについて

一関ヒロセ電機では2015年に「第二種指定工場」に指定されて以降、省エネ推進や再エネの導入等、ソフト面やハード面ともに取り組んできました。その結果、エネルギー量の減少により2023年度には指定工場から外れましたが、引き続き外部専門家によるアドバイスをいただくことで新規省エネ施策の追加や深堀を実施していきます。又同年度から、社内のEMS委員会にSDGsとカーボンニュートラル強化を目的としたエネルギー管理チームを加え、新EMS委員会を発足いたしました。今後も省エネ施策維持のため、管理面においても管理標準の明文化のほか、管理手順等の策定に取り組んでいく予定です。

カーボンニュートラルについては、スコープ3を達成するための活動を促進しヒロセグループ全体での達成を目指します。

|

一関ヒロセ電機株式会社 概要 ●設立 1990年11月ヒロセ電機の一関工場として開設 1994年10月一関工場分離独立、一関ヒロセ電機として設立 ●資本金 3,000万円 ●敷地 14,093坪(46,590㎡) ●建物延面積 4,908坪(16,225㎡) ●従業員数 225名(2024年6月現在) ホームページ:ヒロセ電機株式会社 コーポレートページ |

|---|

(取材担当:峠舘)

<注意> ※本文記事・写真・画像の無断転載は禁止させていただきます。