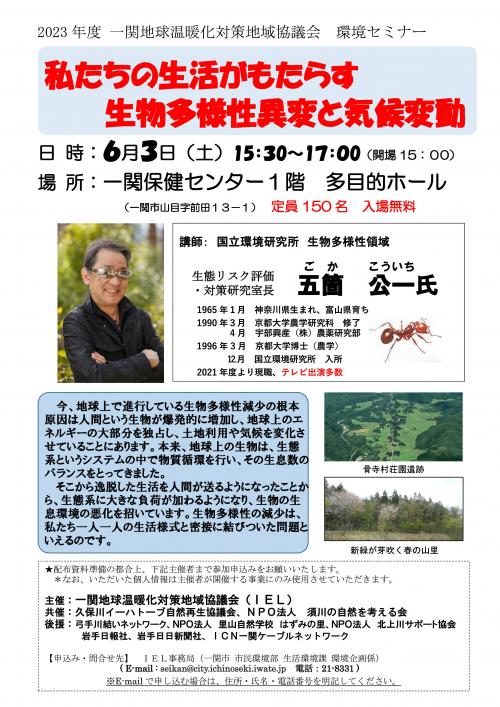

2023年度 一関地球温暖化対策地域協議会 環境セミナー

「私たちの生活がもたらす生物多様性異変と気候変動」

●国立環境研究所 生物多様性領域、生態リスク評価・対策研究室長

五箇公一先生講演会 参加レポート

<環境セミナー 開催概要>

■開催日時:2023年6月3日(土) 15:30~17:00 (開場 15:00~)

■場所:一関保健センター1階 多目的ホール(一関市山目字前田13-1)

■講師:国立環境研究所 生物多様性領域 生態リスク評価・対策研究室長

五箇公一(ごか こういち)氏

<講演を伺っての感想>

さる6月3日、一関地球温暖化対策地域協議会の主催で「私たちの生活がもたらす生物多様性異変と気候変動」講演会を実施するというお知らせをいただき、参加してきました。

本講演会は、国立環境研究所の生物多様性領域、生態リスク評価・対策研究室長の五箇公一先生をお招きしたもので、貴重なお話を伺う機会となりました。

五箇先生の講演内容は、生物多様性があるからこそ人間は生きていけるし、生物多様性を大切にすることは、人間社会の持続的発展を支えるためなんだと強調されており、人間自身の物質的な豊かさや便利さを優先させたライフスタイルが、生物多様性の協調を劣化させていることに危機的意識をもっと持ってほしい、といった訴えがいろんな例えを示しながらストレートに伝わる内容で、とても良かったです。

ちょっと想像がしにくいのですが、病原体微生物もまた生物多様性の一員とのことで、新型コロナの流行やマダニ媒介感染症などの感染症リスクも、人間が生物多様性を侵食した結果だ、というお話は意外なところをついたお話だと思いました。新型コロナは人と人を分断する人間にとっては「やっかいなもの」であったが、これが広まったことにより、海洋や大気がきれいになったりして環境を良くした地球環境の救世主でもあった、との視点は面白く感じました。

まとめでは、人と動物の双方が生息域・資源の取り分をわきまえる「ゾーニング」を提唱されています。

日常生活の小さなところから、例えば低燃費走行・節電を心がける、ゴミや排水を極力減らす、飼育している生物を逃さない、終生飼育する、地産地消を心がけるなど、当たり前の細かいところから気をつけていこうと感じました。

※こちらにアップした写真・文章は五箇先生にご確認いただき、承諾いただいたものになります。資料等のSNS公開はNGとなっておりますので、ご了承ください。

(記:センタースタッフ)